「エンジニアを採用したいのに応募が来ない」

「採用単価が高くて困っている」

SES企業の中には、このように悩んでいる採用担当者は非常に多いです。

IT技術者の派遣(技術力の提供)を行うSESはIT業界に無くてはならないものですが、エンジニア不足に伴い、優秀な人材の採用は年々難しくなっています。

この記事では、エンジニア採用のお悩み解消のために、SESエンジニアの採用が難しい理由や、採用を成功させるためのポイントについて解説します。

実際にSES企業で働くエンジニアの生の声を聞くため、アンケート調査も実施したので、ぜひ最後までご確認ください。

-150x150.jpeg) SOFAマガジン編集長(高橋 征希)

SOFAマガジン編集長(高橋 征希)私自身、これまで複数のSES企業で営業を経験し、現在はSES企業の代表取締役を務めています。

そうした実務経験から得た知見を踏まえ、ここでは「エンジニア採用のコツ」について詳しく解説していきます。

SESエンジニアの採用が難しい理由

SES企業がITエンジニアの採用に苦戦する理由は主に以下の通りです。

- IT業界全体で人材が不足

- ITエンジニアの獲得競争が激化

- SES業界の評判が悪い

- エンジニアの報酬水準が高い

- ITエンジニアを採用するノウハウが無い

それぞれ詳しく解説していきます。

IT業界全体で人材が不足

現在の日本では、DX推進やクラウドシフトの加速に伴うIT関連投資、開発・インフラ・セキュリティなど幅広い分野でエンジニア需要が急増している一方、人材の供給が追いついていません。

経済産業省の試算では、2030年には最大で79万人が不足するとされており、この「母集団の少なさ」がSES企業にとって深刻な課題となっています。その結果、求人を出しても応募数が伸びにくい状況が続いています。

参照:経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」

さらに、エンジニア経験者はSESだけでなく、自社開発企業やフリーランス市場でも即戦力として高く評価されます。そのため、知名度や待遇面で不利になりやすい中小のSES企業は、応募者の母集団形成に苦戦しがちです。

結果的に、IT業界全体の人材不足が「SES企業のエンジニア採用」を難しくしているといえるでしょう。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

人材不足だからこそ、採用活動は求人広告を出すだけでは成果につながりにくい時代になっています。

安定的にエンジニアを確保するためには、自社の強みを明確に言語化し、候補者にとっての魅力を分かりやすく発信するブランディング力が求められます。

SES業界はどうしても「待遇や働き方が見えにくい」という先入観を持たれがちですが、その不安要素を解消する情報発信を積極的に行うことで、応募母集団を広げることが可能になります。

ITエンジニアの獲得競争が激化

ITエンジニアのニーズ拡大に伴い、SESだけではなく「大手SIer」や「自社開発を行うIT企業」「新進気鋭のスタートアップ」まで、ITエンジニアをめぐる採用競争は年々激化しています。

転職を考えるエンジニアの立場から見ると、待遇や働き方、将来のキャリアが明確に描ける自社開発企業やSIerの方が魅力的に映りやすく、SES企業はどうしても選択肢の後回しにされがちです。

加えて、人材不足と需要拡大を背景に、SESを含むさまざまな人材サービスが乱立した結果、高いコストをかけても十分な人材を確保できない状況が続いています。

この現状を踏まえると、従来の求人媒体や転職エージェントに依存した採用活動だけでは限界があり、SES企業には採用手法そのものを根本から見直すことが必要といえるでしょう。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

SES企業がエンジニア採用競争を勝ち抜くためには、エンジニアにとって魅力的な条件を提示することが欠かせません。

単に「スキルに見合った給与(報酬)」を用意するだけでなく、「柔軟な働き方(リモートワークの導入等)」「体系的な教育・研修体制」といった環境面を、他社よりも優れた形で用意することが必要になります。

SES業界の評判が悪い

ITエンジニアの間では、「SES=ブラック」というネガティブなイメージが根強く存在します。

- 多重下請け構造なので中抜きが大きい

- 報酬が低い

- 労働時間が長い

- リモート不可の客先常駐が多い

実際にはホワイトなSES企業も多々あるものの、上記のような「労働時間が長いうえに報酬が低い」というSESも少なくありません。

さらに、一部の悪質な企業では、偽装請負をはじめとした違法行為に加え、「経歴を盛って紹介」「プログラミングスクール受講費用を徴収しつつ教育をしない」等の詐欺行為を行うSES企業もあります。

その結果、SESに対するITエンジニアの評判は決して良くはなく、採用難易度が高い要因の一つになっています。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

経歴を盛ってエンジニアを紹介する手法(※)は、SES業界でよく耳にする悪質な営業手法です。

こうした経歴詐称は、営業担当者個人の判断ではなく、企業ぐるみで行われているケースも少なくありません。

その結果、SES業界全体の信頼を損ない、エンジニア自身のキャリア形成にも深刻な悪影響を与えます。

さらに中長期的に見ると、SES企業にとってもクライアントからの信用低下や案件打ち切りのリスクを招き、経営全体を悪循環に陥らせるリスクがあります。

もし自社でこのような手法が常態化し、改善に悩んでいる場合は、ぜひ一度SOFAへご相談ください。

「経歴を盛る」とは?

「経歴を盛る」とは、エンジニアの実際の経歴を偽り、経験豊富であるかのように装ってクライアントへ紹介する行為です。

例えば、Rubyの経験豊富な人材を求めているクライアントに対して、実際にはRubyの経験が1年未満のエンジニアを「5年以上の経験あり」と偽って紹介するケースが典型例として挙げられます。

一時的には案件参画によって利益を得られるかもしれませんが、現場で求められるスキルとエンジニア本人の実力がかけ離れているため、トラブルに発展する可能性が高まります。

さらに、過大な要求に応えられず、エンジニア自身が精神的に追い詰められてしまうケースも少なくありません。

そして中期的に見れば、SES企業にとっても顧客からの信頼を大きく損なうことで経営的損失を被ることになるため、「経歴を盛る」行為は、絶対に避けるべきものだといえるでしょう。

エンジニアの報酬水準が高い

ITエンジニアの市場価値は年々高まっており、特に経験が長い人材やニーズが高くレアなスキルを持つ人材の報酬は上昇傾向にあります。

大手企業や外資系、資金が豊富な自社開発企業は高額報酬を提示できる一方、SES企業は顧客から提示される契約単価に左右されやすく、給与水準を十分に引き上げられないケースが少なくありません。

また、SESは多重下請け構造において商流の深い案件に参画することが多く、その場合はさらに給与を高く設定することが難しくなるでしょう。

そのため、SES企業が報酬面だけで勝負するのは現実的ではなく、教育体制やキャリア支援、ワークライフバランスなど「給与以外の条件」を強化することが必須といえるでしょう。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

SES企業であっても、商流の浅い案件であれば、エンジニアに高い給与・報酬を提示することは不可能ではありません。

そのため、エンジニア採用を成功させるためには、より上流工程のIT企業やSIerへの営業は必須といえるでしょう。

ITエンジニアを採用するノウハウが無い

SES企業の中には営業には強いものの、「採用」に関しては専門的なノウハウを持たないケースが少なくありません。

ITエンジニアの採用は一般職と異なり、職務内容やスキル要件の定義、ITエンジニアならではの志向性の把握などが不可欠です。

これらを理解しないまま求人を出しても、応募が集まらなかったり、ミスマッチで早期離職につながってしまうことも多々あります。

そのため、SES企業においてエンジニア採用を成功させるためには、採用担当者が積極的に学習し、外部の知見も取り入れながら体制を整えることが不可欠といえるでしょう。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

求人への応募者を集める「集客」の難易度が高いことに加え、面接にこぎつけたとしても、ITに関する知識が無ければマッチする職場の提案ができません。

そのため、SESエンジニアの採用担当者にはIT業界やITスキルに対する幅広い知見が不可欠です。

SESエンジニア確保には

準委任契約の外部人材活用がおすすめ!

「せっかく案件を取ったのに条件に合うエンジニアが採用できない」

「顧客の信頼を得るためにも、急いで稼働できる人材を探したい」

こんな風に悩んでいる人は、

準委任契約(業務委託契約)でフリーランスエンジニアの活用がおすすめです。

SOFAでは、経験豊富なフリーランス人材を多数ご紹介可能なため、

ご興味がある人はお気軽にご相談ください。

\エンジニア採用の相談はコチラ/

SESエンジニアの採用を成功させるためのポイント

前述したように、SESエンジニアの採用難易度は高く、一般的な方法では人材を獲得することは困難です。

では、SESエンジニアの採用を成功させるためには何をすればいいのでしょうか?具体的なポイントは以下の通りです。

- 採用したい人材のペルソナを設計する

- 他社SESとの差別化を行う

- 最適な求人媒体の選定

- エンジニア市場を加味した給与(報酬)の設定

- 商流の浅い案件を確保する

- 働き方の条件を緩和する

- 未経験者も採用可能な体制を整える

- 定着率を高める施策を実施する

それぞれ詳しく解説していきます。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

「戦略的な採用設計」と「候補者に選ばれるための仕組みづくり」がSESエンジニア採用成功のカギとなります。

採用したい人材のペルソナを設計する

SES企業がエンジニア採用を行う際には、まずは「採用ペルソナ」の設計を行うことがおすすめです。

エンジニアを採用する際は、単に「Java経験3年以上」といった表面的なスキル条件を決めるだけでは上手くいきません。

明確なペルソナ設計を行うことで、求人票作成や面接でのアプローチを一貫させることで応募者・内定受諾者を増やし、ミスマッチによる早期離職のリスクを減らすことが可能になります。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

多くのSES企業では、特定のスキルや経験といった属性を設定して「採用ターゲットを絞る」取り組みを行っていますが、それだけでは十分とはいえません。

採用したい人物像をより具体的に描くために「ペルソナ」を設定し、スキルだけでなく価値観や志向性まで明確にすることで、自社にマッチした人材を採用しやすくなるでしょう。

他社SESとの差別化を行う

SES業界には数多くの企業が存在し、候補者からすると「どの会社も同じに見える」と思われがちです。

そのため、SESにおけるエンジニア採用では、以下のように自社の強みを明確に打ち出すことが欠かせません。

- 充実した研修制度

- エンジニアを守る労務管理制度

- キャリアパスの明確化

- 低マージンによるエンジニアへの高い報酬還元率

また、上記のような単なる制度の有無だけでなく、実際に活用されている事例やエンジニアの声を紹介することで説得力と信頼性を増すことが可能です。

このような「他社SESとの差別化」ができるかどうかが、採用競争で勝ち残る大きなポイントです。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

エンジニアを採用するためには、SESとしてのコンセプトを明確にしたうえで、差別化ポイントをHPや求人サイトで打ち出すことが重要です。

最適な求人媒体の選定

同じ求人であっても「どこの求人媒体に出すか」で採用における成果が大きく変わります。

従来の求人サイトや転職エージェントだけでなく、エンジニアが多く集まるスカウト型サービスやSNS、コミュニティにアプローチすることも有効です。

設計した採用ペルソナや自社の強みを活かせる求人媒体を複数選びつつ、採用したいエンジニアの人数とKPIにあわせて求人媒体の使い分けを心がけましょう。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

求人サイトやSNSを使用してエンジニア採用を行う際は、最初に「目標採用人数」を軸にKPIを設定し、1か月ごとにPDCAを回しつつ改善を行うことを心がけましょう。

求人媒体活用時のPDCAの回し方

エンジニア採用における求人媒体を最大限活用するには、主に以下の手順で改善を行う必要があります。

- 採用におけるKPIを設定

- 「目標採用数」を設定

- 「必要な応募数」を媒体ごとに設定

- 自社の強みやペルソナを反映させた求人を掲載

- 毎月の応募数・採用数の実績と目標との差分を確認

- 求人内容の改善や掲載する媒体の再検討を実施

上記を繰り返して目標と実績の差分を埋めることで、徐々に目標達成に近づくことが可能になるでしょう。

\エンジニア採用の相談はコチラ/

エンジニア市場を加味した給与(報酬)の設定

ITエンジニアを採用するには、市場を加味した給与設計を行う必要があります。

優秀で経験・スキルのあるITエンジニアは引く手数多なため、市場相場より明らかに低い給与を提示しても見向きもされません。

SES企業の給与・報酬は案件によって大きく左右される傾向があるため、給与以外の待遇改善(住宅手当やリモート勤務など)と組み合わせて魅力を高める工夫も有効といえるでしょう。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

ITエンジニアの中には「フリーランスとして独立」することを視野に入れている人材も多く、収入が高くなりやすい業務委託案件と比較されやすい点も悩みどころです。

そのため、可能であれば、正社員の採用だけではなく「フリーランスエンジニア」の業務委託案件も用意し、より幅広い人材の獲得に繋げるようにしましょう。

商流の浅い案件を確保する

SES企業がエンジニア採用を成功させるためには、「商流の浅い案件」が必要です。

IT業界では多重下請け構造が常態化しており、元請け企業(エンド企業)から遠くなるほど間に入る事業者とマージンが増えるため、エンジニアに支払うことができる給与・報酬が少なくなります。

給与が他社よりも高ければ自然と応募者が増えるため、優秀なエンジニアを確保しやすくなるでしょう。

そのため、エンジニア採用を成功させるためには、日々の営業活動を通して「商流の浅い案件を確保する」ことが非常に重要になります。

働き方の条件を緩和する

近年のエンジニアは、報酬だけでなく働き方の柔軟性を重視しています。

そのため、リモート勤務やフレックスタイム、副業の許可といった条件を設けることで、採用できる人材層が一気に広がります。

逆に「フル出社必須」「副業禁止」といった条件は候補者離れを招きやすく、特に若手エンジニアから敬遠される傾向があります。

SES企業は客先のルールに依存しがちですが、エンジニア採用のためには、自社で柔軟な制度を整備することで、「働きやすい」と感じてもらうことが採用競争力の向上につながるでしょう。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

エンジニアは「リモート勤務」にこだわる人が多く、出社頻度を極力減らすことで採用できる人材の幅を広げることができます。

特に、「フルリモート」ができるSES企業の場合は、地方にいる優秀なエンジニアを採用することができるため、採用において大きな強みになるでしょう。

未経験者も採用可能な体制を整える

エンジニア採用の母集団形成のためには、未経験者を採用・育成する体制を整えることも採用戦略として有効です。

- 入社後の3~6か月間の研修制度(Off-JT)

- OJTにおけるメンター制度

- プログラミングスクールの講座を無料受講可能

上記のように、SES企業として一定期間で現場に出られるように支援する仕組みを持てば、採用ターゲットを大幅に拡大できます。

特に第二新卒やキャリアチェンジを希望する若手人材はポテンシャルが高く、適切に育てれば定着率も上がりやすい傾向にあります。

もちろん育成コストはかかりますが、中長期的に見れば自社の戦力を安定的に確保するための重要な投資といえるでしょう。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

顧客が求めるのは「経験豊富なエンジニア」ですが、未経験者を育成できる体制を整え、経験が浅い人材でも参画可能な案件を持つSES企業は、大きな差別化要素を持ち、採用面で大きな強みを発揮できます。

一方で、エンジニア志望者に対して事実と異なる説明を行い、実際には事務や販売の仕事に派遣するような不誠実な採用手法も耳にします。

しかし、このような対応は企業としての信頼を大きく損ない、訴訟を含むトラブルにつながるリスクが高いため、決して行うべきではありません。

定着率を高める施策を実施する

SESエンジニアの採用のためには、定着率を高める施策も重要です。

何故なら、採用した後にすぐ退職されてしまっては意味がなく、かけた経費と時間分の損失を生み、常駐先の顧客の信頼を失うことになるためです。

定着率を高める施策の具体例は以下の通りです。

- 定期的なキャリア面談

- ストレスチェックや産業カウンセラー面談などのメンタルケア

- 案件の透明性を高める

- 案件選択の自由度を高める

- キャリアアップ方法の明確化

- 教育体制の充実

- 労務管理の徹底(長時間残業の抑制)

上記のように、在籍しているエンジニアが「この会社で長く働きたい」と感じられる仕組みを整えることで、離職率が低下し、企業の評判改善にもつながり、次の採用活動に好循環を生み出すことが可能です。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

定着率が高ければ、経営目標を達成するために必要な「採用人数」を抑えることができます。

反対に定着率が低いと退職者が増え、その穴を埋めるために急いで採用を行い、結果としてミスマッチが発生し、さらに退職者が増える、という負のループに陥ってしまいます。

だからこそ、定着率を高めることはSES企業にとって、採用コストを抑えつつ組織を安定させるための重要な取り組みといえるでしょう。

【アンケート調査】どうやってSES企業を選んだの?エンジニアの声を紹介

SES企業における採用課題を明確化するため、SOFAマガジンでは「実際にSESでエンジニアとして働いた経験がある人」を対象にアンケート調査を行いました。

ここからは、そのアンケート結果をもとに、SESで働くエンジニアのリアルな声を解説していきます。

- 調査期間:2025年9月24日

- 調査方法:インターネット調査(クラウドワークスで実施)

- 調査対象者:国内でSESエンジニアとして働いた経験がある人

- 調査人数:74人

- アンケート回答者の年齢:20代(21.62%)・30代(47.30%)・40代(22.97%)・50代(6.76%)・60代以上(1.35%)

- アンケート回答者のSESの雇用形態:正社員(63.51%)・契約社員(17.57%)・業務委託(18.92%)

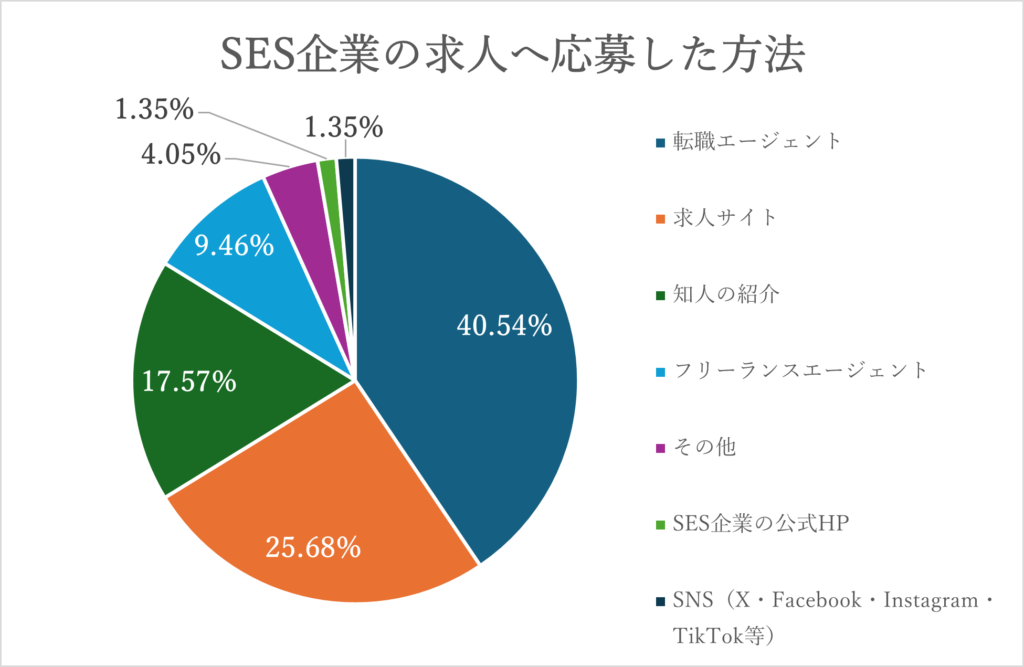

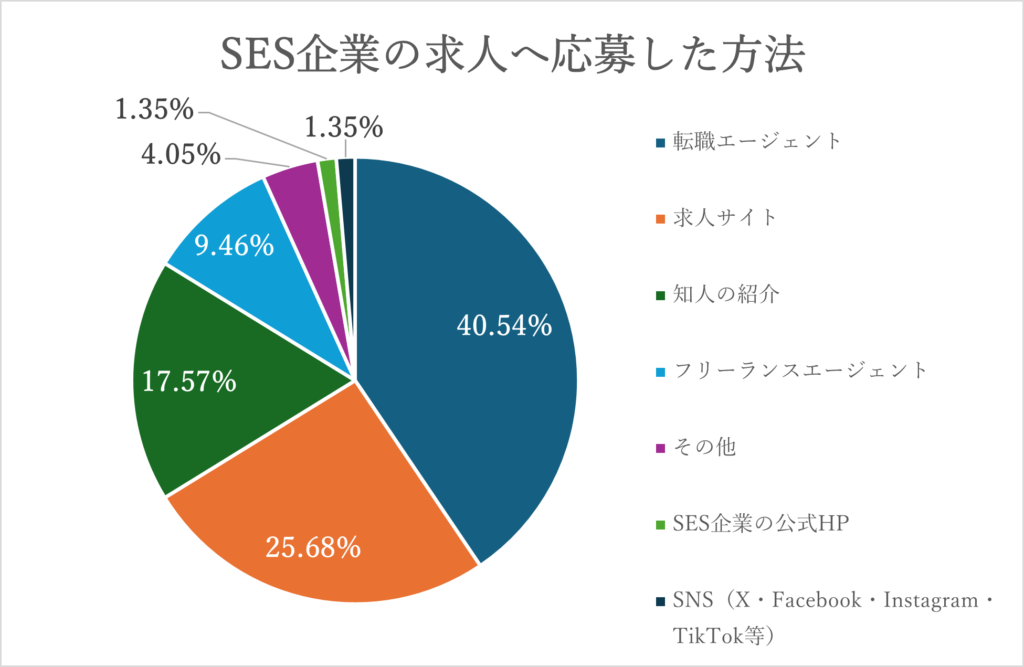

利用した求人媒体は「転職エージェント」が最多で約40%

| 転職エージェント | 40.54% |

|---|---|

| 求人サイト | 25.68% |

| 知人の紹介 | 17.57% |

| フリーランスエージェント | 9.46% |

| その他 | 4.05% |

| SES企業の公式HP | 1.35% |

| SNS(X・Facebook・Instagram・TikTok等) | 1.35% |

SES企業の求人応募経路を見ると、「転職エージェント経由」が40.54%と最も多く、次いで「求人サイト」25.68%、が続きます。つまり応募者の約8割は、転職エージェントや求人サイトに依存している状況です。

そのため、採用担当者にとっては、まず転職エージェントとの連携強化と求人票の質改善が最優先課題といえるでしょう。

ですが、転職エージェントや求人サイトを使って採用を行う場合、紹介手数料や掲載料が高額になりやすく、エンジニア1人当たりの採用単価が一定を超えると採算が取れなくなるという問題点もあるため、注意が必要です。

対して「公式HP」や「SNS経由」はわずか1.35%に留まっており、SES各社の自社発信力の弱さが浮き彫りになっています。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

転職エージェント頼みだと紹介料がかさむので、それ以外の採用経路をどれだけ活用できるかがカギになります。

アンケートでも9.46%を占めていたフリーランスエージェントを活用すれば、稼働時間と期間に合わせた契約でエンジニアを確保できるため、急いで人材を確保したい採用担当者におすすめです。

SOFAでは優秀なフリーランスエンジニアを紹介可能なので、ご興味がある人はお気軽にお問い合わせください。

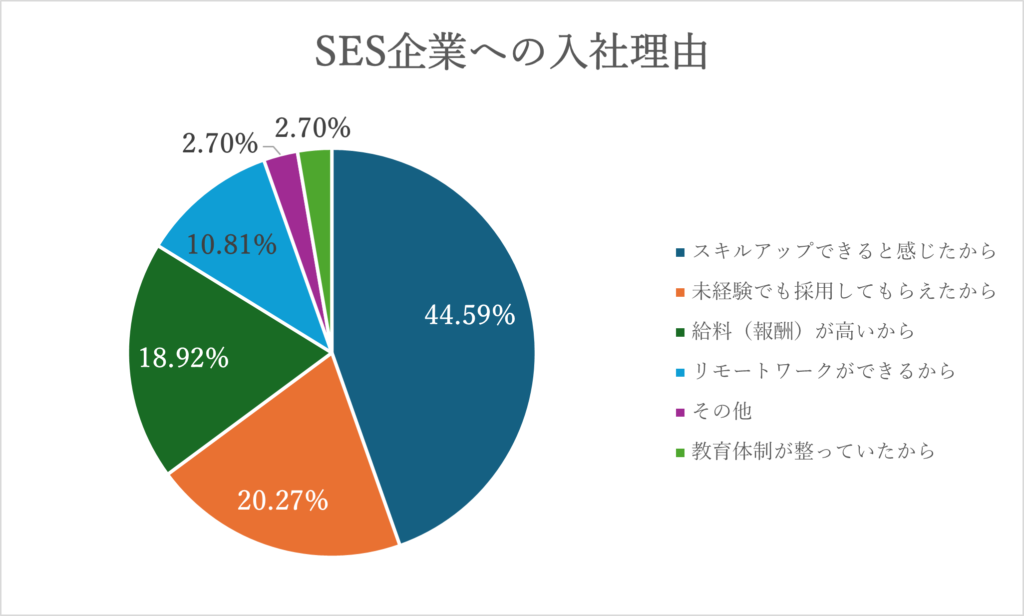

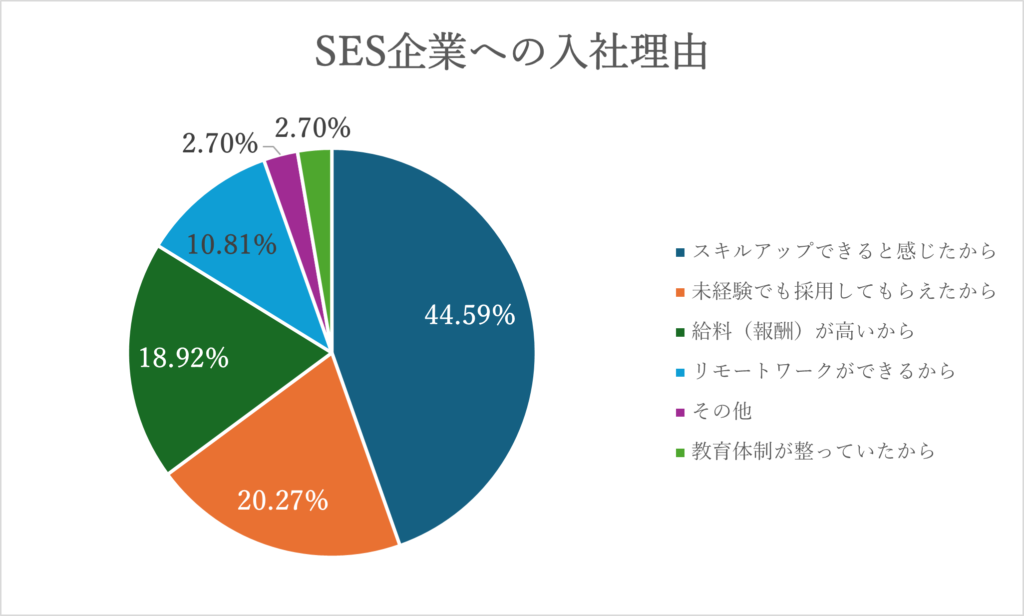

SES企業へ入社した理由は「スキルアップできると感じたから」が最多で約45%

| スキルアップできると感じたから | 44.59% |

|---|---|

| 未経験でも採用してもらえたから | 20.27% |

| 給料(報酬)が高いから | 18.92% |

| リモートワークができるから | 10.81% |

| その他 | 2.70% |

| 教育体制が整っていたから | 2.70% |

SES企業に入社した理由として最も多かったのは「スキルアップできると感じたから」(44.59%)であり、成長できる環境を重視するエンジニアが多いことが分かります。

次に「未経験でも採用してもらえた」(20.27%)、「給料(報酬)が高い」(18.92%)が続き、ハードルの低さや待遇面も大きな決め手となっています。

また「リモートワークができる」(10.81%)も一定のニーズがあり、柔軟な働き方の重要性も浮き彫りになりました。

この結果を踏まえると、採用担当者は自社の教育制度を具体的に示し、「成長できる環境」を訴求することが採用の鍵となります。

同時に、未経験層には研修やフォロー体制を強調し、経験者にはキャリアアップや報酬制度を明確に伝えるなど、ターゲットごとに打ち出すメッセージを工夫することで採用力を高めることが可能になるでしょう。

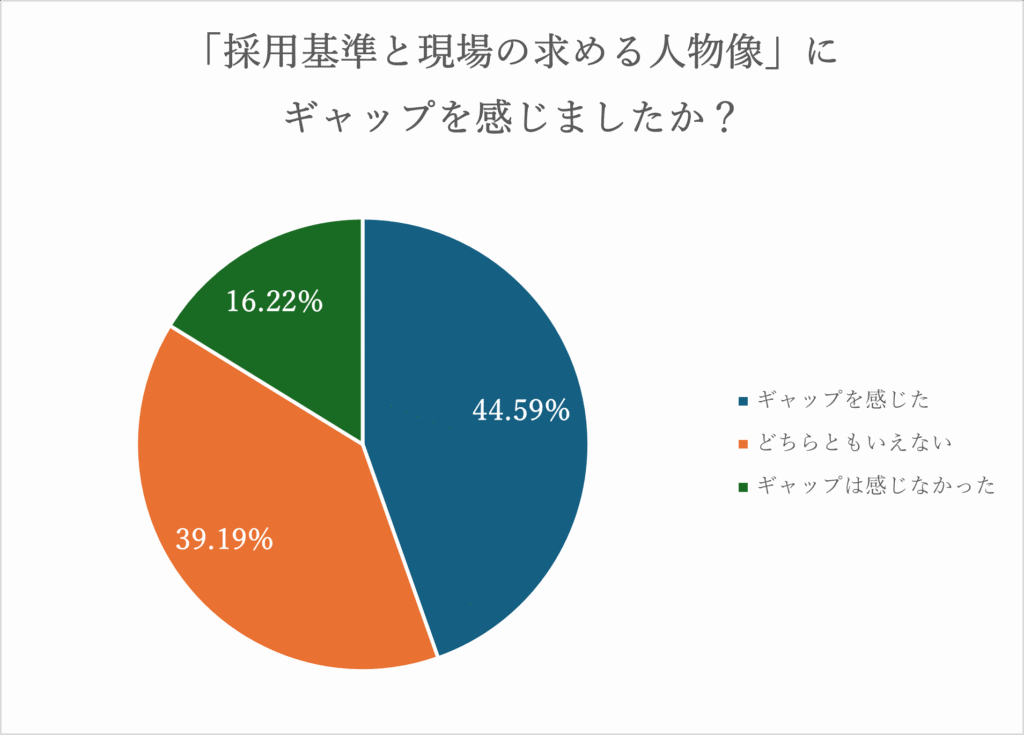

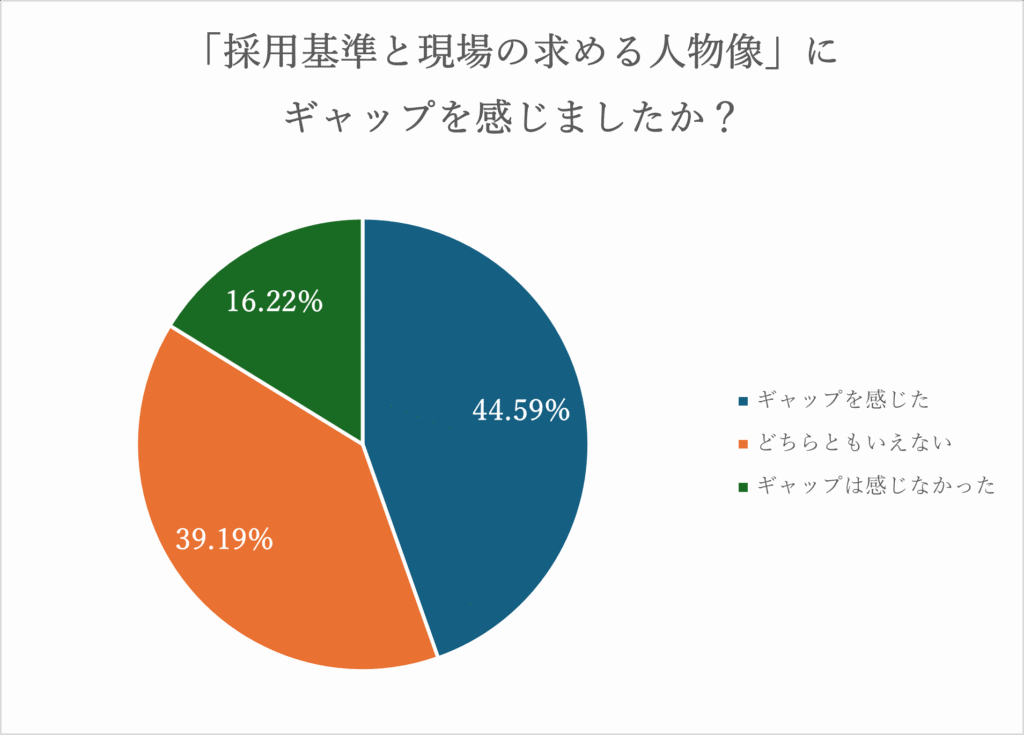

「採用基準と現場の求める人物像」にギャップを感じるエンジニアは約45%

| ギャップを感じた | 44.59% |

|---|---|

| どちらともいえない | 39.19% |

| ギャップは感じなかった | 16.22% |

アンケート結果によると、「採用基準と現場の求める人物像にギャップを感じた」と答えた人は44.59%と最も多く、約半数のエンジニアが求められる人物像やスキルの不一致を認識しています。

「どちらともいえない」39.19%を含めると、実に8割以上が採用と現場の間に明確な連動性を感じていないのが現状です。

ギャップが生じる背景には、営業部門や人事が掲げる採用要件と、実際にプロジェクトを進める現場のスキル・人物要件との乖離が考えられます。このズレは、入社後のミスマッチや早期離職を招く大きな要因となります。

そのため、エンジニア採用におけるミスマッチを減らすためには、現場との定期的な情報共有や、案件ごとの具体的な人物像の擦り合わせが必要です。

また、採用基準を形骸化させず、現場ニーズに即した柔軟な基準設定を行うことで、採用の質と定着率の向上につなげられるでしょう。

SES企業の採用活動に対するエンジニアからの要望

アンケート調査では、SES企業に対する「こういう採用をして欲しい」という要望のヒアリングを行いました。

その中の代表的な意見を以下にご紹介いたします。

入社前に「配属先の業務内容や必要スキル」をもっと具体的に伝えてほしいです。

求人票と実際の業務にギャップがあると事前に準備がしづらく、入社後のミスマッチにつながってしまいます。

採用面接では良い条件ばかりを強調せず、実際の働き方や制約についても正直に教えてほしいです。事前に分かっていれば覚悟もできますし、ギャップを感じにくいと思います。

現場に出てから放置されることが多く、不安を感じました。定期的に企業側が状況を確認し、困りごとを相談できる仕組みがあると安心して働けます。

上記のように、SESエンジニアの採用に関する要望としては、多くの声が「情報の透明性」や「現場のフォロー体制」を求めるものでした。

SESエンジニアの採用担当者は、これらを意識して採用プロセスを改善することで、候補者からの信頼を獲得し、定着率を高めることができます。

正社員のエンジニア採用が難しい時はフリーランス人材の活用も検討すべし

SES企業でエンジニアの正社員採用がうまく進まない場合、選択肢の一つとして「フリーランスエンジニアの活用」も検討しましょう。

IT業界ではプロジェクトごとにチームが編成されるのが一般的で、その下請けとなるSES企業では参画案件次第で必要な人員数が大きく変動します。

エンジニアの採用難易度が高まる中、SES企業には「正社員とフリーランスを組み合わせたハイブリッド型の体制」を整え、安定的に案件を受注できる体制を作ることが求められているといえるでしょう。

フリーランスエンジニアを活用するメリット

フリーランスエンジニアを活用するメリットは以下の通りです。

- スキルが高いエンジニアが多い

- 案件ごとに柔軟な契約が可能(期間・報酬)

フリーランスには高いスキルを持ったエンジニアが多く、短期間でプロジェクトに参画して成果を出せる人材が多数います。

また、必要な期間だけ契約することができるため、案件ごとの人員調整が可能で、固定費を抑えながら人的リソースを確保できる採用方法といえるでしょう。

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)

SOFAでは、豊富な経験と実績を持つ優秀なフリーランスエンジニアをご紹介できます。

ただし、スキルの高いエンジニアほど案件が途切れにくいため、できるだけ早めにご相談いただくのがおすすめです。

フリーランスエンジニアを活用するデメリット

一方で、フリーランスの活用には注意点もあります。フリーランスエンジニアを活用するデメリットは以下の通りです。

- 長期契約が難しい

- 帰属意識が希薄になりやすい

まず、契約期間が限られているため、長期的に会社へ貢献してもらうのは難しいことが多いです。

また、「準委任契約」の特性上、会社への帰属意識が薄く、案件終了と同時に離脱してしまう可能性も高い点もデメリットといえるでしょう。

さらに、採用プロセスにおけるスキルチェックが甘いと、スキルや実績が不十分な人材を契約してしまうリスクもあります。

そのため、フリーランス活用においては「信頼できる紹介サービスを利用する」「契約前にスキルや稼働条件を明確化する」など、仕組み作りが重要になります。

SOFAでは経験豊富なフリーランスエンジニアを紹介可能

「フリーランスの活用が初めてなので不安」

「協業できるSES企業を探している」

このように考えているお悩みをお持ちの採用担当者の方は、ぜひSOFAへご相談ください。

株式会社SOFAは、幅広いフリーランスエンジニアとのネットワークを活かし、多くのIT企業を支援してきました。

単なる人材提案にとどまらず、契約や稼働条件の調整まで一貫してサポートを行うため、初めてフリーランスを活用する企業でも安心して利用できます。

エンジニアの採用や人員不足でお困りの方、また協業のご相談をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

\エンジニア採用の相談はコチラ/

SESエンジニアの採用のポイントまとめ

SESエンジニアの採用が難しい背景には、IT業界全体の深刻な人材不足や採用競争の激化、そして「SES=ブラック」というネガティブな評判が影響しています。

そのため、SES企業がエンジニアの獲得競争に勝つには、本記事で紹介したように以下のポイントを押さえる必要があります。

- 採用したい人材のペルソナを設計する

- 他社SESとの差別化を行う

- 最適な求人媒体の選定

- エンジニア市場を加味した給与(報酬)の設定

- 商流の浅い案件を確保する

- 働き方の条件を緩和する

- 未経験者も採用可能な体制を整える

- 定着率を高める施策を実施する

IT業界・SES業界をより良いものにしていくためにも、エンジニアのキャリアにプラスになる採用・育成の仕組みを作り、積極的にアピールして人材の確保につなげていきましょう!

.jpeg)

はどれくらい?具体的な相場と安く抑えるコツを解説!-300x200.jpg)